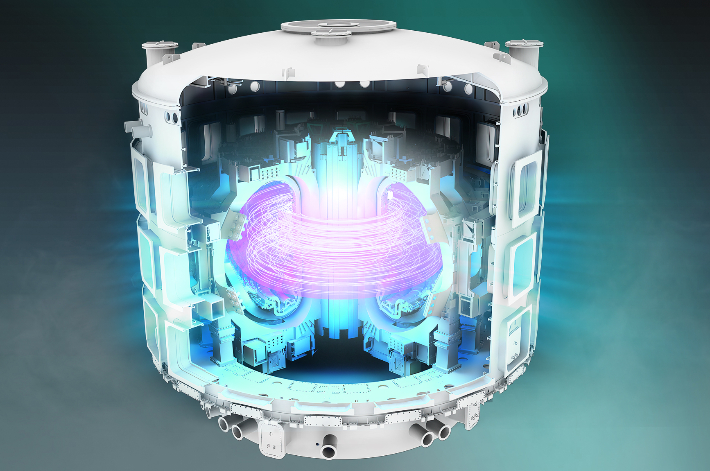

국제열핵융합실험로(ITER)의 토카막(tokamak). ITER 제공

국제열핵융합실험로(ITER)의 토카막(tokamak). ITER 제공미래 에너지 패권을 좌우할 '인공태양' 핵융합 기술을 둔 과학 선진국의 경쟁이 치열한 가운데, 정부가 1조 2천억 원 규모의 핵융합 핵심 기술 연구단지를 유치할 지역을 공모했다. 이번 공모에는 전북 새만금과 전남 나주, 경북 포항·경주, 울산, 대전 등이 참여할 것으로 보인다. 다만, 미래 에너지원으로 불리는 핵융합 발전은 상용화까지는 넘어야 할 거대한 산들이 남아있다.

'꿈의 에너지' 핵융합의 원리는?

핵융합 기술은 태양이 에너지를 생성하는 원리를 지상에서 인공적으로 구현하는 것이다. 중수소와 삼중수소 같은 가벼운 원자핵이 초고온에서 결합해 헬륨이 되는 과정에서 약간의 질량이 사라지며 막대한 에너지를 방출한다.

핵융합 기술이 '꿈의 에너지'로 불리는 이유는 탄소를 배출하지 않고, 원자력 발전과 달리 고준위 방사성 폐기물이 발생하지 않으며, 폭발 위험이 없어 안전한 에너지원으로 평가 받는다.

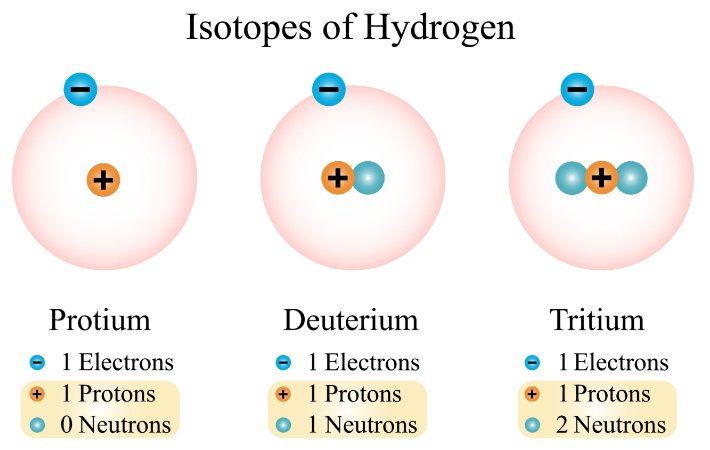

왼쪽부터 경수소, 중수소, 삼중수소 그림. 중성자가 1개씩 추가된다. 수소의 동위원소 중 중수소와 삼중수소가 핵융합에 사용된다. AI 제작 이미지

왼쪽부터 경수소, 중수소, 삼중수소 그림. 중성자가 1개씩 추가된다. 수소의 동위원소 중 중수소와 삼중수소가 핵융합에 사용된다. AI 제작 이미지

우선, 핵융합에는 수소 원소가 사용된다. 자연계 수소의 99.98%를 차지하는 가장 일반적인 수소는 '경수소'다. 양성자 1개와 전자 1개로 구성된다. 바다 등 자연에서 미량(0.015%) 존재하는 '중수소(Deuterium)'는 양성자 1개와 중성자 1개, 전자 1개로 이뤄진다. 극미량 존재하는 '삼중수소(Tritium)'는 양성자 1개와 중성자 2개, 전자 1개다. 사중수소는 양성자 1개에 중성자가 3개, 전자 1개로 실험을 통해 만들 수 있으며, 즉시 붕괴한다.

핵융합에는 중수소와 삼중수소가 사용되는데, 이 중수소-삼중수소의 반응이 중수소-중수소 반응에 비해 훨씬 낮은 온도와 압력 조건에서 높은 에너지를 방출하기 때문이다.

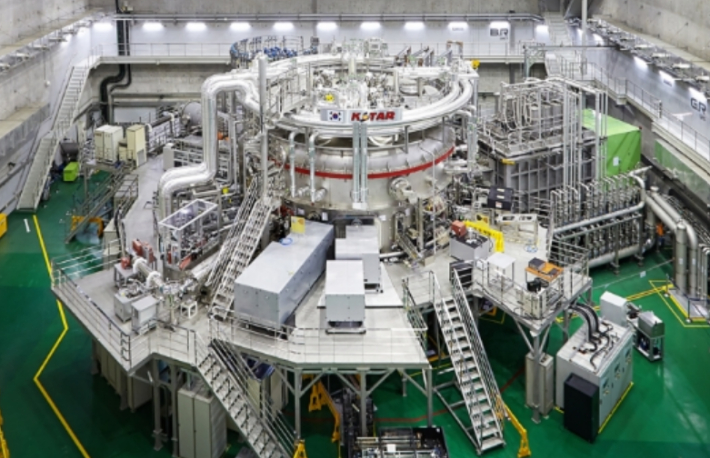

상대적으로 낮은 온도일 뿐 중수소와 삼중수소 핵융합 반응을 위해선 수소를 1억 도 이상의 초고온 플라즈마 상태로 만들어야 한다. 이 플라즈마를 안정적으로, 그리고 장시간 유지하는 것이 가장 큰 난관이다. 현재 한국핵융합에너지연구원 'KSTAR'(토카막)의 기록은 1억 도에서 48초(H-모드 102초) 수준이다.

한국핵융합에너지원(KFE)의 토카막인 KSTAR. KFE 제공

한국핵융합에너지원(KFE)의 토카막인 KSTAR. KFE 제공기술적 난제와 상용화의 어려움

현재 주류 방식인 '토카막'은 이 고온의 플라즈마를 자기장으로 가둔다. 플라즈마 자체에 강력한 전류를 흘려야 작동하는데, 이 전류가 오히려 '플라즈마 불안정성'을 일으키는 치명적인 단점이 있다. 플라즈마가 순간적으로 식어 사라지거나, 가장자리가 흔들리며 내벽을 손상시키는 문제가 발생한다.

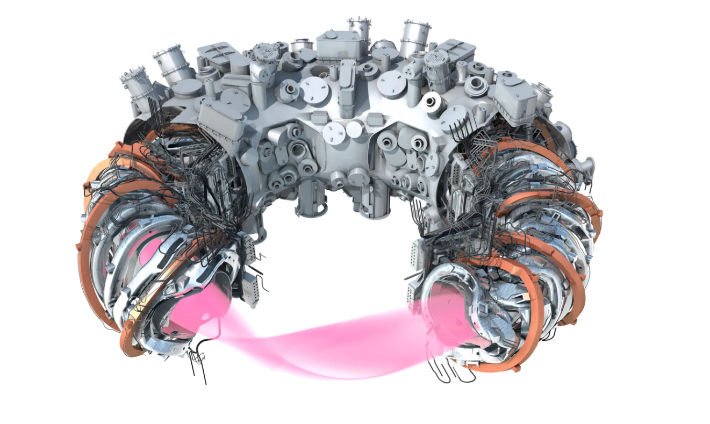

이러한 단점을 극복하기 위해 코일을 꽈배기처럼 꼬아 비대칭으로 구성한 '스텔러레이터' 핵융합 장치가 있다. 플라즈마에 전류를 거의 흘리지 않아 토카막보다 연속 운전에 유리하다. 다만, 구조가 복잡해 설계와 제작이 어렵다.

독일 막스 플랑크 연구소의 벤델슈타인 7-X 핵융합 장치의 플라즈마 용기, 초전도 스텔라레이터 자석 코일, 평면 자석 코일, 지지 구조물, 극저온 용기. 막스플랑크 플라즈마물리학연구소 제공

독일 막스 플랑크 연구소의 벤델슈타인 7-X 핵융합 장치의 플라즈마 용기, 초전도 스텔라레이터 자석 코일, 평면 자석 코일, 지지 구조물, 극저온 용기. 막스플랑크 플라즈마물리학연구소 제공 주 원료인 삼중수소 확보도 해결해야할 문제다. 주 연료인 삼중수소는 자연에 거의 존재하지 않아 핵융합로 내부에서 리튬을 이용해 자체 생산(증식)해야 한다. 이 '증식 블랑켓' 기술은 아직 상용화 수준에서 검증된 바가 없다.

"원자력"이 아닌 '핵융합'이라고 해서 방사선이 발생하지 않는 것은 아니다. 핵융합 반응 시 발생하는 고에너지 중성자가 핵융합로 구조물을 때려 구조물 자체가 방사능을 띠는 '방사화'가 일어난다. 이는 고준위는 아니지만, 별도의 방사성 폐기물 처리를 요구한다.

천문학적인 비용과 시간은 언제나 모든 대규모 프로젝트의 관건이다. 국제 공동 프로젝트인 'ITER'는 기술적 난제 등으로 완공이 2034년으로 9년 연기되었으며, 이로 인한 예산 증액만 약 8조 원에 이른다. 대부분의 과학자들은 실제 상용 발전소의 등장 시점을 최소 2050년 이후로 보고 있다.

1.2조원 규모 '인공태양' 프로젝트, 각 지자체 경쟁 돌입

이러한 난제 해결과 기술 선점을 위해 과학기술정보통신부가 '핵융합 핵심기술 개발 및 첨단 인프라 구축 사업'을 추진 중이다. 2027년부터 2036년까지 10년 동안 총 1조 2천억 원(기술개발 3500억, 인프라 8500억)이 투입된다. 과기부는 11월 말 최종 부지를 선정할 예정이다. 이 사업은 핵융합 기술의 전반을 연구하는 단지를 조성한다.

핵융합 연구시설 유치는 한국핵융합에너지연구원의 직접 고용 인력만 350명 이상이며, 전기·전자·초전도 관련 기업 유치와 스타트업 입주를 촉진해 거대한 산업 클러스터를 형성할 것으로 기대된다.

이에 공모 선정 20여 일을 앞두고 각 지자체의 경쟁이 과열되고 있다.

새만금은 공모의 최소 요구 면적인 50만㎡를 초과하는 단일 부지를 즉시 제공할 수 있다. 또 군산에 한국핵융합에너지연구원 플라즈마기술연구소가 지난 2012년부터 운영 중이다. 새만금은 풍력·태양광 등 신재생에너지 클러스터(RE100)를 기반으로 구축 중인 과학기술 실증형 복합산업단지로 테스트베드로 활용할 수 있다.

포항은 핵융합 발전 연구와 기술적 연관성을 가진 3세대·4세대 방사광가속기와 함께 포스텍(POSTECH), 포항산업과학연구원(RIST) 등 기초·응용과학 인프라를 보유하고 있다. 즉, 기초 연구와 인력 양성, 사업화까지 전 주기적 연구 생태계를 구축한 곳이다.

나주는 에너지 관련 기업이 집적된 곳임을 강조하고 있다. 한국전력공사와 에너지공과대 등 에너지 관련 기업이 모여있다. 미래 에너지인 핵융합 발전과 실제 산업의 직접적인 시너지를 핵심 경쟁력으로 내세우고 있다.

경주는 기존 원자력 산업과의 연계가 강점이다. 경주가 보유한 중저준위 방사성폐기물처리장이 핵융합 발전에서 나올 저준위 방사성폐기물 관리에 용이하다는 것이다. 또 액체로 섭취하면 내부 피복을 일으키는 삼중수소를 관리·규제한 경험과 노하우를 활용할 수 있다.

대전은 한국핵육합에너지원 본원과 KSTAR(토카막)이 있다. 관련 기업의 밀집성도 강점이다. 다만, 이번 공모의 최소 요구 면적이 50만㎡로 부지 확보에 어려움이 있다.