더불어민주당 김병기 원내대표가 3일 서울 여의도 국회에서 열린 정년연장특별위원회 제1차 본위원회의에서 소병훈 위원장(가운데), 김주영 간사(왼쪽)와 대화하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 김병기 원내대표가 3일 서울 여의도 국회에서 열린 정년연장특별위원회 제1차 본위원회의에서 소병훈 위원장(가운데), 김주영 간사(왼쪽)와 대화하고 있다. 연합뉴스집권 더불어민주당이 '연내에 정년연장을 위한 입법안을 처리하겠다'는 입장을 밝혀 제도 도입의 커다란 걸림돌이자 전제조건이기도 한 임금체계 개편논의가 본격화할 전망이다.

대한민국은 지난해를 기점으로 65세 이상 인구비중이 20%를 넘는 초고령사회에 접어들었고 인구의 고령화추세도 세계적으로 가장 빠른 편에 속해 대다수 국민들이 정년연장에는 공감하고 있다. 기대수명이 83.5세(2023년기준)로 세계 최고 수준이어서 사회적 필요성도 대두된 상태다.

국회의원과 노동계 경영계에서 10여명이 참여하는 정년연장특별위원회는 최근 첫회의를 갖고 입법안 마련을 위한 밑작업에 착수했다. 임금체계 개편과 청년고용 등 정년연장으로 발생할 문제점을 최소화하는 방안 마련이 특위 활동의 초점이다.

여당 연금특위 논의 내용 등을 종합해 보면, 국민연금 수급개시 연령이 65세로 상향되는 시점(2033년)에 맞춰 법정 정년을 3단계로 65세까지 확대하는 방안이 유력하다. 연금이 나오는 65세까지 정년을 늘림으로써 소득이 단절되는 구간을 없애겠다는 것이 제도 개선의 주요 목적이기도 하다.

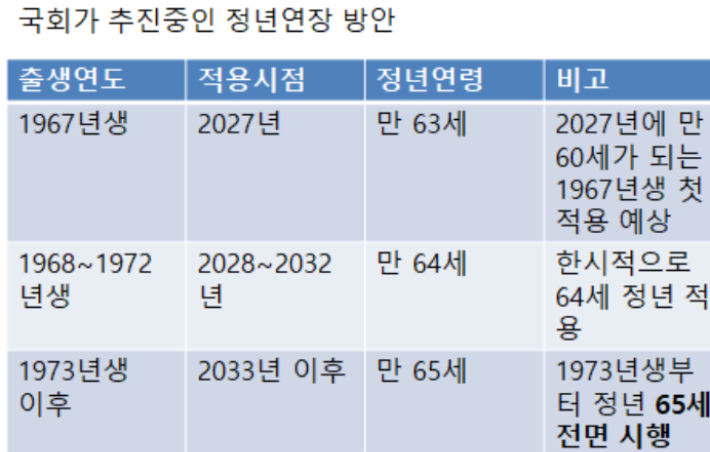

이대로 제도가 개편될 경우, 1967년생이 만 60세가 되는 2027년에 63세까지 정년 연장 혜택을 받고, 2단계로 2028년~2032년 사이 만 60세에 이르는 1968~1972년생의 정년이 64세로 연장되며, 3단계로 2033년부터 만 60세가 되는 1973년생 이후 출생자가 65세 정년을 전면 적용받는다.

국회가 논의 중인 민주당안을 기반으로 작성한 표. 입법단계의 협상 내용에 따라 가변적임.

국회가 논의 중인 민주당안을 기반으로 작성한 표. 입법단계의 협상 내용에 따라 가변적임.이재명 대통령은 대선 당시 '오는 2033년까지 법정정년을 60세→65세로 단계적으로 늘리겠다'고 공약했고 집권후 이 공약은 국정과제로도 채택이 됐다. 여당이 연내 입법 방침을 밝힌 점으로 볼 때 특별한 사정변경이 없는 한 2027년부터 연장된 정년이 적용될 가능성이 매우 높다.

하지만 정년연장 문제는 세대간 이해관계가 다를 뿐아니라 노동계와 경영계의 생각이 제각각이어서 각 이해당사자를 상대로 한 의견수렴과 이해관계 조정, 제도시행에 따른 보완책 마련은 세심하게 신경쓰고 준비해야할 부분이다.

특히 노동계와 경영계, 직장 내 시니어와 주니어 직원 간 이해가 다른 현행 임금체계의 합리적 개편은 성공적인 정년연장의 가장 큰 변수 가운데 하나다. 각 당사자들이 불만 없이 받아들일 수 있는 방안의 마련과 그것으로도 부족하면 보완책은 필수다.

연합뉴스

연합뉴스큰 틀에서 방향성은 어느정도 드러나 있다. 이재명 대통령은 지난 8월 국정보고대회에서 기존의 경직된 연공서열 중심의 임금체계에 변화가 필요하다는 점을 강조했다. 연공서열 중심의 현행 임금구조를 건드리지 않고는 정년 연장이 불가능에 가깝다는 현실을 감안한 발언일 것이다.

예산 대비 인건비 비중이 높은 중소·영세기업은 '억대 연봉자'를 다수 재고용하는 효과 때문에 기존 임금체계를 견디기 어렵고 주니어 직원들의 입장에서도 동일노동 동일임금과 동떨어진 급여체계를 선뜻 받아들이기 어려울 것이다. 같은 일을 하는데 나이가 많다는 이유로 더 많은 급여를 받는다면 수긍이 어려운 건 당연하다.

먹고 사는 문제 만큼 절충점 찾기가 어려운 일도 없다. 더구나 특위가 활동기간으로 상정한 기간도 2달 남짓에 불과해 절대적으로 부족해 보인다. 노동계와 경영계가 논의구조에 참여하고 있다고 해도 제도가 현장의 목소리를 정확히 반영하지 못하는 우를 범하지 않도록 모든 노력을 기울일 필요가 있다.

이웃 국가들의 전례를 참고하는 데도 소홀함이 없어야 한다. 우리보다 10여년 먼저(2013년) 정년을 늘린 일본은 임금피크제나 재고용 계약을 통해 연공서열식 임금체계의 허들을 뛰어넘었다.

60세 정년을 맞은 근로자가 희망하면 65세까지 고용의무를 기업에 부과하되(계속고용제도) 임금은 연공서열을 버리는 대신 직무와 성과에 따라 대폭 삭감해 재계약을 맺도록 한 것이다. 일본의 재고용된 직원 임금은 정년 전 받던 기존 임금의 40~70% 수준으로 파악됐다. 정년을 늘리는 대신 직책의 변경이나 근로시간의 단축 또는 직무내용의 변경 같은 현실을 정확히 급여에 반영했다고 볼수 있다.

저출산·고령화 시대에 접어든 대한민국이 할 수 있는 최선의 선택은 지속가능성을 높이는 것이다. 정년의 연장은 사회의 총생산력을 유지할 수 있는 주요한 수단이자 60대 국민의 소득단절을 메워주는 방편이라는 점에서 불가피한 선택이다. 모든 구성원들이 수용가능한 임금체계를 만드는 데 집중해야 하는 이유가 여기에 있다.