22일 서울 서대문구 홍제천 수변공원 인근에서 시민들이 폭포를 보며 앉아 있다. 홍제천 수변공원에는 서울시 디지털모기측정기(DMS)가 설치돼 있다. 김지은 기자"계절이 바뀐 것 같아요."

22일 서울 서대문구 홍제천 수변공원 인근에서 시민들이 폭포를 보며 앉아 있다. 홍제천 수변공원에는 서울시 디지털모기측정기(DMS)가 설치돼 있다. 김지은 기자"계절이 바뀐 것 같아요."지난 22일 서울 서대문구 홍제폭포 인근 수변공원에서 만난 강민지(30)씨는 모기의 계절이 달라진 것을 느낀다며 "모기가 여름엔 너무 더워서 안 나오고 9월에야 나오는 것 같다"고 말했다. 강씨는 "특히 남편이 호수 산책하거나 할 때 엄청 잘 물린다"고 했고 옆에 있던 강씨의 남편은 "얼마 전에도 물려서 고생했다"며 고개를 끄덕였다.

모기 입이 비뚤어진다는 처서가 한 달 넘게 지났고, 본격적인 가을의 시작인 추분도 지났는데 모기가 기승을 부리고 있다. 폭염이 길게 이어지고 국지성 폭우가 내리는 등 여름이 모기가 살기 힘든 조건이 됐기 때문이다. 대신 기온이 내려간 가을에야 모기가 나타나고 있다.

홍제천 수변공원은 서울시 디지털모기측정기(DMS)가 설치된 장소이기도 하다. 이날 낮 3시, 해가 지려면 몇 시간이나 남았지만 한 모자는 손으로 모기를 쫓으며 "모기가 있다", "물가라 더 그런가보다"하는 대화를 나누며 홍제천을 따라 걸어가기도 했다.

폭포 앞에서 사진을 찍던 김하연(28)씨도 여름보다 최근 모기가 많아진 것을 느낀다며 "여름에는 (모기약을) 안 꺼냈는데 오히려 얼마 전에 꺼냈다"고 말했다. 함께 온 이성우(29)씨도 "9월부터 밤에 공원 산책하면 (모기가) 많이 보인다"며 동의했다.

이날 서울시 모기예보는 '주의' 수준이었다. 이는 단독주택 밀집 지역의 경우 집안으로 침입하는 모기가 하루에 2~4마리 정도 목격되고 흡혈 공격도 두드러지는 정도다. 또 야간 운동 후 한 곳에 정지 상태로 10~15분 이상 머물러 있는 경우 3~4마리의 모기로부터 공격을 받을 수 있다.

여름보다 가을에 많아…모기 전체 54%가 '가을 모기'

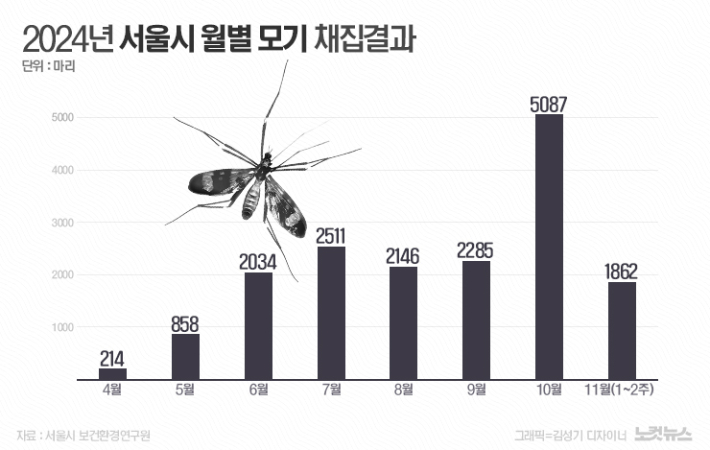

서울시보건환경연구원에 따르면 지난해 4월부터 11월 둘째 주까지 유문등(모기를 유인하는 등)에 채집된 모기 개체수는 모두 1만6997마리였다.

가을철(9~11월)에 잡힌 모기는 9234마리로, 여름철(6~8월)에 채집된 모기(6691마리)보다 2543마리나 많을 뿐만 아니라 전체의 54.3%에 달했다. 월별로 보면 10월이 5087마리로 가장 많았다. 이는 두 번째로 많은 7월(2511마리)의 2.5배 수준이다.

이처럼 모기가 가을에 많이 나타나는 현상은 2020년부터 시작됐다. 2015~2024년 서울시 유문등 채집 모기 수 추이를 보면 2015~2019년까지는 모기가 가장 많이 채집된 주가 2017년(9월 첫 주)을 제외하고 모두 7월이었다.

하지만 2020년부터 지난해까지는 2021년(6월 넷째 주)을 제외하고 모두 10월이나 11월에 모기가 가장 많이 잡혔다. 이제 사실상 여름 모기는 옛말이고, 가을 모기가 대세가 된 것이다.

게다가 올해는 가을 모기가 더 많을 것으로 관측된다. 서울시 디지털 모기 측정기(DMS)를 통해 채집된 모기 수는 이달 첫 주 1만 5420마리, 둘째 주까지는 누적 2만 9463마리, 셋째 주까지는 누적 4만 1639마리다. 이는 전년 같은 기간(3만 8509마리)에 비해 약 8% 늘어난 수치다.

폭염에 폭우…살기 힘든 여름 모기

여름철 기온이 점점 높아지고 짧은 장마, 국지성 폭우 등이 나타나면서 여름 모기가 줄어들고 있다. 오히려 가을로 접어들면서 모기가 활동하기 좋은 환경이 됐다는 것이 전문가들의 분석이다.

변온(變溫) 동물인 모기는 섭씨 25~28도에서 활동하며 보통 27도에서 사람 피를 빨아 먹고 가장 활발하게 활동한다. 섭씨 30도가 넘으면 체온이 올라 빨리 죽는다.

기상청에 따르면 올여름 전국 폭염 일수는 28.1일로 평년보다 17.5일 많았다. 또 높은 온도와 함께 짧았던 장마도 영향을 미쳤다. 모기는 고인 물웅덩이에 알을 낳는데 물웅덩이가 말라버리는 경우가 많았다. 모기가 서식하기 어려운 환경이었던 것이다.

국내 모기 권위자인 고신대 보건환경학부 이동규 석좌교수는 "폭염이 지속되면 모기의 수명이 짧아지고 비행을 하면 체온이 더 오르기 때문에 (여름에) 활동을 잘 안 한다"며 "종마다 차이는 있지만 모기는 대략 3주를 사는데 온도가 30도 이상 올라가면 1주가 짧아지고 35도 이상 올라가면 일주일도 채 살지 못한다"고 설명했다. 그러면서 "기온이 뜨겁다 보니 지열이 올라가서 물이 고인 웅덩이들이 금방 증발해 버려 모기들이 산란하는 장소가 줄어들었다"고 덧붙였다.

비가 오더라도 좁은 지역에 많은 양의 비가 쏟아지는 국지성 폭우라 유충이 휩쓸리고 번식하기 어려웠던 탓도 있다.

한편 가을 모기가 더 독하고 간지럽다는 속설은 사실이 아니다. 가을에 야외활동이 많아지면서 면역이 없는 새로운 종류의 모기에게 물리면 그렇게 느낀다는 것이다.

이 교수는 "우리가 주로 몰리는 모기는 빨간집모기라 그에 대한 면역을 가지고 있다. 그런데 가을에 밖에 나가서 활동하다 보면 주로 흰줄숲모기, 한국숲모기 이런 종류들에 물린다"며 "모기 종마다 타액의 성분이 다른데, 여기에 물려본 경험이 없으면 반응이 더 심하게 일어나는 것"이라고 설명했다.