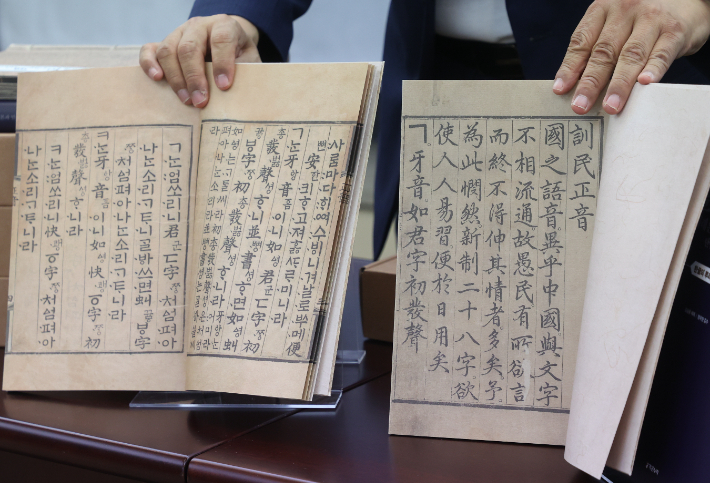

훈민정음 해례본(간송본)·언해본. 연합뉴스

훈민정음 해례본(간송본)·언해본. 연합뉴스"지혜로운 사람은 아침나절이 되기 전에 이를 깨닫고, 어리석은 사람도 열흘이면 배운다."

세종실록(1446년 9월 29일)에 기록된 이 문장은 한글의 탄생을 상징한다. 579돌 한글날을 앞두고 출간된 최경봉 원광대 교수의 신간 '한글 연대기'는 이 문장에서 출발해 한글이 어떻게 백성의 문자에서 세계의 문자로 성장했는지를 시간의 흐름 속에서 조명한다.

저자는 한글을 단순한 문자 체계가 아니라 "훈민의 문자에서 세계의 문자로 확장된 살아 있는 생명체"로 바라보며, 세종의 창제 순간부터 일제강점기의 언어 말살, 산업화 시대의 타자기와 휴대전화 자판의 진화, 그리고 오늘날 인도네시아 찌아찌아족과 SNS 속에서의 확산까지 600년에 가까운 여정을 촘촘히 기록한다.

책은 세종이 '백성을 가르치는 문자'로 창제한 한글이 예상을 넘어선 파급력을 보였던 역사적 장면들을 보여준다. 훈민정음 반포 6년 뒤인 1449년, '하 정승아, 또 공사를 망령되게 하지 말라'고 적힌 한글 벽보가 붙으며 한글이 공론의 장에 등장했다는 기록은 유명하다.

최 교수는 이를 "백성이 권력에 문제를 제기한 첫 문자 혁명"으로 해석한다. 성리학적 질서를 강화하기 위해 창제된 한글은 오히려 체제를 흔드는 소통의 언어로 확장됐다. 18세기에는 한글 소설이 등장했고, 근대에는 동학과 천주교 같은 새로운 사상이 한글을 통해 빠르게 전파됐다.

세종이 성리학적 이상 사회를 꿈꾸며 만든 문자가 오히려 자유와 사상의 전파 도구가 되었다는 점에서, 저자는 이를 '지식과 사상의 민주화'로 평가한다.

책은 또한 1894년 고종의 '법률·칙령 국문화' 칙령을 한글사 최대의 전환점으로 꼽는다. 저자는 이를 "중화 문명권에서 벗어나 독자 문명으로 나아가겠다는 문화적 독립선언"이라 정의한다. 이후 일제강점기에 들어서면서 한글은 억압받은 민족의 상징이 되었고, '언문'과 '국문'을 대신해 '한글'이라는 이름이 탄생했다.

돌베개 제공

돌베개 제공 '한글'은 단순한 문자명이 아니라 상처 입은 민족의 자존심을 회복시키는 이름이었다. 표기법 통일, 사전 편찬, 맞춤법 제정 등 근대 국어운동의 흐름은 모두 "한글로 민족을 지키려는 투쟁"이었다.

'한글 연대기'는 또한 한글의 과학성이 기술문명 속에서 어떻게 입증되었는지도 탐색한다. 1914년 이원익의 한글 타자기 발명을 시작으로 1948년 공병우의 타자기, 그리고 휴대전화의 '천지인' 자판에 이르기까지, 한글은 좁은 공간에서도 음성을 완벽히 구현하는 문자로 진화했다.

저자는 "한글 타자기의 발명과 휴대전화 자판의 완성은 문자와 기술이 결합한 문명사의 드라마"라고 평가한다.

책의 말미에서는 인도네시아 찌아찌아족이 한글을 공식 문자로 채택한 사례와, SNS 검열을 피해 한글로 의사를 표현하는 인도네시아 젊은 세대의 사례를 다룬다. 저자는 이를 "민주와 표현의 언어로서 한글이 세계의 공통어로 진화하고 있음을 보여주는 상징적 사건"이라 해석한다.

일본의 언어학자 노마 히데키는 추천사에서 "이 책은 한글이 한국어를 얼마나 풍성하게 만들고, 그 언어로 살아가는 사람들을 어떻게 지탱해왔는지를 보여주는 투쟁의 기록"이라고 평했다.

최경봉 교수는 책의 마지막에서 "이제 한글은 민족적 자부심의 상징을 넘어 세계 시민의 언어로 확장돼야 한다"며 "문화적 독립에서 문화적 베풂으로, 민족의식의 통일에서 민주적 다양성으로 나아가는 것이 한글의 다음 여정"이라고 썼다. 『

'한글 연대기'는 한글이 단지 언어의 도구가 아니라, 한 사회의 정신과 민주주의의 역사를 견인해온 상징임을 다시금 일깨워준다.

최경봉 지음 | 돌베개 | 444쪽