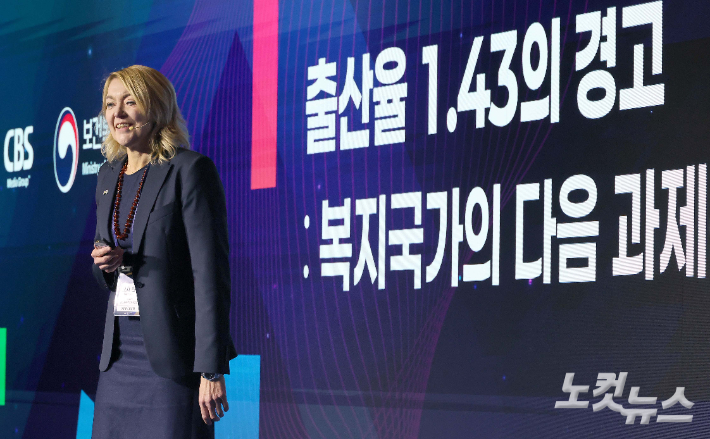

오사 한슨 스웨덴 출산율국가조사위원장이 18일 서울 여의도 FKI타워 그랜드볼룸에서 CBS와 보건복지부 주최로 열린 '2025 대한민국 인구포럼 - 새로운 기회와 도전'에서 기조 발제를 하고 있다. 박종민 기자"36시간 한국에 체류하며 느낀 것은, 한국과 스웨덴은 놀라울 정도로 유사한 문제를 겪고 있다는 점입니다. 출산율 하락의 원인도 크게 다르지 않을 것 같습니다."

오사 한슨 스웨덴 출산율국가조사위원장이 18일 서울 여의도 FKI타워 그랜드볼룸에서 CBS와 보건복지부 주최로 열린 '2025 대한민국 인구포럼 - 새로운 기회와 도전'에서 기조 발제를 하고 있다. 박종민 기자"36시간 한국에 체류하며 느낀 것은, 한국과 스웨덴은 놀라울 정도로 유사한 문제를 겪고 있다는 점입니다. 출산율 하락의 원인도 크게 다르지 않을 것 같습니다."

오사 한슨 스웨덴 출산율국가조사위원회 위원장은 18일 서울 여의도 FKI타워에서 열린 '2025 대한민국 인구포럼'에서 '출산율 1.43의 경고: 복지국가의 다음 과제는 무엇인가?'를 주제로 한 기조 발제에서 이같이 밝혔다.

지난 7월 발족한 스웨덴 출산율국가조사위원회는 우리나라 저출산고령사회위원회에 해당하는 정부 조직으로, 스웨덴 초대 저출산 대책 수장의 방한은 이번이 처음이다.

오사 한슨 위원장 "한국·스웨덴 모두 첫 자녀 출산 늦다"

오사 한슨 스웨덴 출산율국가조사위원장이 18일 서울 여의도 FKI타워 그랜드볼룸에서 CBS와 보건복지부 주최로 열린 '2025 대한민국 인구포럼 - 새로운 기회와 도전'에서 기조 발제를 하고 있다. 박종민 기자

오사 한슨 스웨덴 출산율국가조사위원장이 18일 서울 여의도 FKI타워 그랜드볼룸에서 CBS와 보건복지부 주최로 열린 '2025 대한민국 인구포럼 - 새로운 기회와 도전'에서 기조 발제를 하고 있다. 박종민 기자

한슨 위원장은 '첫 자녀 출산 연령의 지연'을 두 나라의 공통점으로 꼽았다.

그는 "스웨덴 여성의 첫 출산 평균 연령은 이미 31세를 넘었다. 학업도 길어지고, 직장을 잡는 데도 오래 걸리고, 주거도 불안정하고, 파트너를 찾는 과정도 늦어지고 있다"고 설명했다.

이어 "만약 자녀 3명을 원한다면 90% 확률 기준으로 23세부터 임신을 시도해야 한다"며 "2명을 원해도 27세부터다. 현실은 이보다 훨씬 늦다"고 강조했다.

그는 스웨덴 출산율이 역대 최저 수준으로 떨어지면서 복지 강국의 모델이 흔들리고 있다고 우려했다.

한슨 위원장은 "복지 체계가 가장 잘 갖춰진 국가 중 하나인 스웨덴조차 출산율이 급락하고 있다"며 "스웨덴 출산율이 1.43명까지 내려갔다"고 짚었다.

이어 "한국에서 보면 높아 보일 수 있지만, 스웨덴은 원래 여성 1인당 2명 수준이었다. 50년 동안 서서히 떨어져 지금은 '심각하다'고 말할 수밖에 없다"고 말했다.

한슨 위원장은 스웨덴 경제가 저출산을 방치할 경우 어떤 일이 벌어지는지 시뮬레이션을 진행했다. 그 결과 출산율이 현재 수준(1.43명)에 머물면 기준 시나리오 대비 GDP(국내총생산)는 87%로 줄어들었다.

그는 "만약 스웨덴 출산율이 한국 수준(0.75명)으로 내려간다고 가정하면, GDP는 절반 아래로 추락한다"며 "충격적인 수치"라고 경고했다.

경제·재정에도 부담…청년이 아이 낳는 환경 만들어야

오사 한슨 스웨덴 출산율국가조사위원장이 18일 서울 여의도 FKI타워 그랜드볼룸에서 CBS와 보건복지부 주최로 열린 '2025 대한민국 인구포럼 - 새로운 기회와 도전'에서 기조 발제를 하고 있다. 박종민 기자

오사 한슨 스웨덴 출산율국가조사위원장이 18일 서울 여의도 FKI타워 그랜드볼룸에서 CBS와 보건복지부 주최로 열린 '2025 대한민국 인구포럼 - 새로운 기회와 도전'에서 기조 발제를 하고 있다. 박종민 기자인구구조 변화는 재정에도 심각한 부담을 줬다. 한슨 위원장은 "스웨덴의 복지 모델은 세대 간 계약을 전제로 한다"며 "젊은 세대가 세금을 내고 아이들과 노인을 부양하는 구조인데, 노동 인구가 줄어들면 더 이상 유지가 불가능하다"고 말했다.

그러면서 "전통적으로 가족이 노인을 돌보는 방식은 저출산 사회에서는 불가능하다"며 "정부가 개입해도 노동 인구가 줄면 지속성의 한계가 분명하다"고 분석했다.

한슨 위원장은 "복지국가에서는 모든 집단의 고용과 생산성을 높게 유지하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "여성, 청년, 고령자, 이민자 모두 포함된다"고 제시했다.

또 "세대 간 불평등을 줄이고 청년층이 아이를 낳을 수 있다고 느끼는 환경을 만들어야 한다"며 "한국과 스웨덴은 서로 배울 점이 많다. 사회 전체의 구조 개혁이 필요하다"고 강조했다.

인구구조 변화…기업의 역할은? "출산, 단순한 복지 아닌 책임"

2부는 인구 구조 변화 속 기업의 역할과 경영자의 리더십을 주제로 진행됐다.

출산 시 최대 1억 원을 지원하는 복지 정책을 운영 중인 크래프톤의 최재근 실장은 '사람을 위한 고민과 용기, 그리고 미래를 위한 선택'을 주제로 발표했다.

최 실장은 "여전히 출산율이 OECD(경제협력개발기구) 국가 중 최저를 기록하고 있는 지금, 크래프톤은 '기업이 사회의 위기에 어떻게 응답할 수 있을까?'라는 질문에서 출산과 육아 지원 제도의 설계를 시작했다"고 짚었다.

이어 "출산과 육아 지원을 단순한 복지가 아닌, 기업이 사회에 져야 할 책임의 영역으로 재정의하며 사회적 촉매제 역할을 시도한 것"이라고 설명했다.

다음으로 조영태 서울대학교 인구정책연구센터장은 '인구가 말해주는 기업의 미래'를 주제로 발표를 이어갔다.

조 교수는 "인구가 줄어드는 시대는 더 이상 국가의 과제가 아니라 기업의 생존의 문제로 옮겨가고 있다"며 "일할 사람이 줄고, 소비 기반이 축소되며, 사회적 관계망이 재편되는 변화 속에서 기업은 이제 '인구'를 경영 전략의 핵심 변수로 인식해야 한다"고 강조했다.

김상균 경희대학교 경영대학원 교수는 "인구 구조가 재편되는 시대, 기업의 경쟁력은 더 이상 많은 사람을 확보하는 데 있지 않다"며 "핵심은 '더 많은 사람'이 아니라 '더 잘 연결된 사람들'"이라고 말했다.

아울러 "리더는 더 이상 통제자나 관리자가 아니다. 이제 리더십은 조직의 집단적 인지 구조를 설계하는 능력으로 진화하고 있다"며 "AI(인공지능)는 이러한 변화의 촉매제가 된다"고 전망했다.