페이퍼로드 제공

페이퍼로드 제공 도널드 트럼프 시대에 흔들린 '글로벌 스탠더드'의 원형은 어디에서 만들어졌을까. 데이비드 핼버스탬의 신간 '1950년대 현대 미국의 탄생'은 전후 10년을 '현대 미국의 기원'으로 놓고, 미국 사회가 초강대국의 책임과 비용을 떠안는 과정과 그 내부의 급격한 변화를 1152쪽 분량으로 추적한다.

책의 핵심은 미국의 양면성이다. 풍요와 자유의 상징 뒤편에서 냉전과 핵무기 경쟁, 매카시즘, 인종·성차별, 비밀 공작이 동시에 작동하던 구조를 사회사적으로 복원한다. 저자는 정치·외교사에 머물지 않고 주택과 자동차, 텔레비전, 대중문화, 기업 혁신과 노동, 청년문화까지 전후 미국 사회 전반을 엮는다.

핼버스탬은 1950년대가 '세계의 경찰'로서 미국의 역할을 자연스럽게 받아들이던 시대가 아니었다고 본다. 전쟁이 끝난 뒤 평온한 일상으로 돌아가려던 대중 정서, 국제주의와 고립주의 사이의 망설임, 정책적 시행착오 속에서 미국은 서서히 세계질서의 리더로 이동했다는 것이다.

한국전쟁과 트루먼–맥아더 갈등, 텔레비전의 부상과 정치의 이미지화, 맥도널드로 상징되는 대량소비의 확산은 '제국의 표준'이 형성되는 장면들로 제시된다. 동시에 '욕망이라는 이름의 전차', 킨제이 보고서, 재즈와 비트 세대의 등장은 성과 문화의 전환을 보여준다.

핼버스탬은 번영의 서사에 가려진 그림자를 함께 드러내되, 인물과 사건을 일방적으로 재단하지 않는다. 여러 증언과 사례를 교차하며 당시의 복합성을 강조한다. '1950년대 현대 미국의 탄생'은 오늘의 세계 질서와 균열의 기원을 짚고자 하는 독자에게, 미국적 표준이 어떻게 만들어졌는지를 한 권으로 보여주는 대형 참조서다.

데이비드 핼버스탬 지음 | 안철흥 옮김 | 페이퍼로드 | 1152쪽

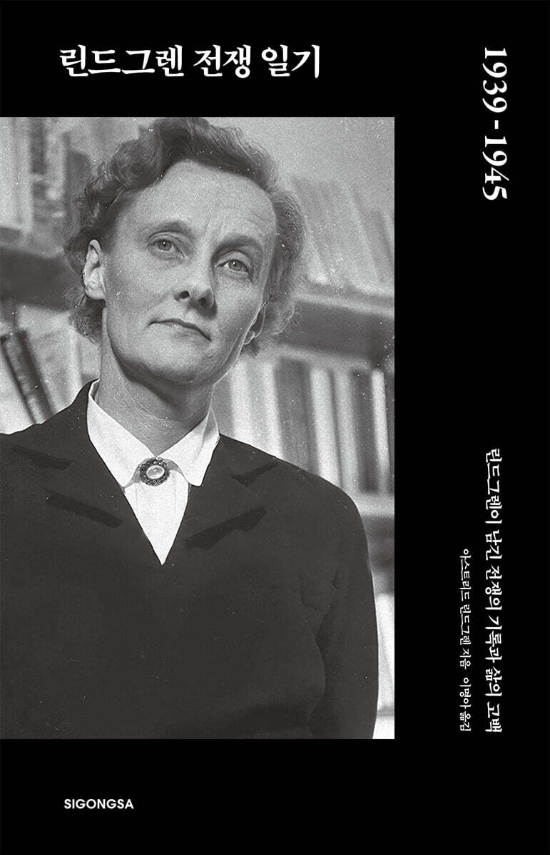

시공사 제공

시공사 제공 '내 이름은 삐삐 롱스타킹'(삐삐)의 작가 아스트리드 린드그렌이 제2차 세계 대전을 온몸으로 기록한 일기 '린드그렌 전쟁 일기 1939-1945'는 전쟁이 시작된 1939년부터 종전까지 6년간, 그가 직접 써 내려간 17권 분량의 일기를 원문 그대로 묶은 책이다.

이 기록에서 전쟁은 전선이나 전략이 아니라 '하루의 감정'으로 다가온다. 점령지 소식에 대한 분노, 유대인 학살 앞에서의 절망, 중립국 시민으로서 느끼는 자책과 모멸감, 아이와 가족을 지키고 싶은 두려움이 날것 그대로 담겼다.

'대피소'라는 단어가 일상이 되고, 크리스마스트리 앞에서 세계의 가난과 폭력을 동시에 떠올리는 장면들은 전쟁이 개인의 삶을 어떻게 바꾸는지 선명하게 보여준다.

책은 동시에 린드그렌의 문학 세계를 이해하는 중요한 단서이기도 하다. 혼란의 시대에도 어린이를 향한 감각과 약자를 바라보는 시선, 불의에 대한 예민함이 어떻게 작품으로 이어졌는지를 확인할 수 있다. 특히 '삐삐 롱스타킹'이 탄생하는 과정이 일기 속에 직접 등장해, 팬들에게는 각별한 읽을거리다.

린드그렌이 직접 오려 붙인 당시 신문 기사와 검열국에서 복사한 편지들도 함께 수록됐다. 참호에서 보낸 마지막 인사, 학살 피해자의 목소리는 전쟁을 '사건'이 아니라 '사람의 언어'로 느끼게 한다.

'린드그렌 전쟁 일기 1939-1945'는 거대한 전쟁사를 압축적으로 설명하지 않는다. 대신 한 사람이 견뎌낸 하루하루를 통해, 전쟁이 어떻게 인간의 내면까지 파고드는지를 보여준다. 그래서 이 책은 과거의 기록이 아니라, 지금도 반복되는 전쟁을 다시 생각하게 만드는 현재형 증언이다.

아스트리드 린드그렌 지음 | 이명아 옮김 | 시공사 | 640쪽