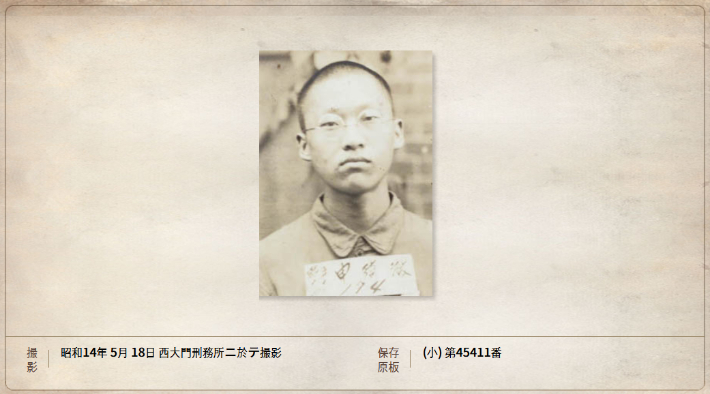

1939년 5월 18일 서대문형무소에서 촬영된 故신기철 선생의 모습. 국사편찬위원회 제공

1939년 5월 18일 서대문형무소에서 촬영된 故신기철 선생의 모습. 국사편찬위원회 제공| ▶ 글 싣는 순서 |

① 학생 항일운동 '춘천 상록회'를 아시나요?

②'광주 1929, 춘천 1938' 학생운동 '민족차별 저항'

③구호 넘어 독서회와 계몽운동으로 전개

④"상록회 정신, 부조리와 싸운 젊은 용기"

⑤광복 80년, 다시 돌아온 상록회

⑥춘천 상록회 '끝나지 않은 민족운동' |

'나의 종교이자 철학은 사전' 일생 바친 故신기철 선생

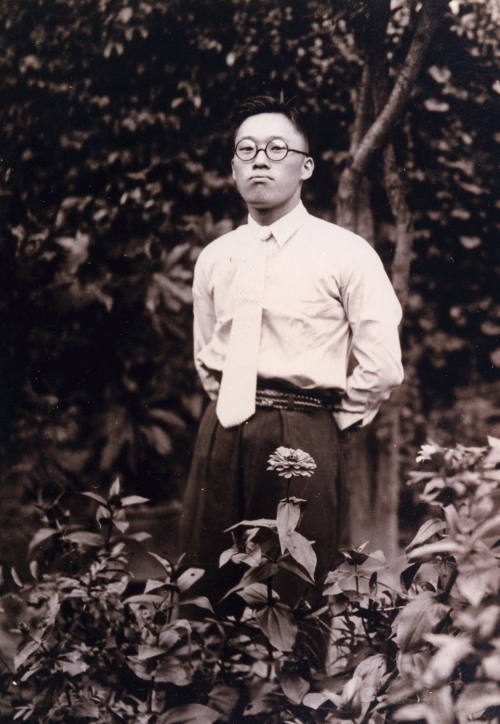

故신기철 선생의 생전 모습. 유가족 제공

故신기철 선생의 생전 모습. 유가족 제공"아버지께서는 '나의 종교이자 철학은 사전'이라고 평소에도 말씀하셨습니다."

지난 11일 경기 시흥의 한 자택에서 만난 신기철 선생의 셋째 아들 신상진(64)씨는 아버지를 회상하며 이같이 말했다.

항일비밀결사 단체 '상록회' 회장을 지냈던 송산(松山) 신기철 선생은 1922년 춘천에서 태어났다.

춘천공립고등보통학교(현 춘천고) 시절인 1938년 둘째형 신유철씨의 영향을 받아 항일운동 단체인 '상록회 사건'을 주도했고 일제 경찰에 붙잡혀 2년 6개월의 옥고를 치렀다.

신유철씨는 춘천농고(현 소양고) 재학 중 반일 행위로 퇴학당한 뒤 이른 나이에 사망했다. 셋째 아들인 신영철 선생은 신기철 선생과 상록회 활동을 하다 징역 1년 6개월, 집행유예 3년을 선고받았으며 광복 후 중앙대 교수로 활동하다 1950년 납북됐다.

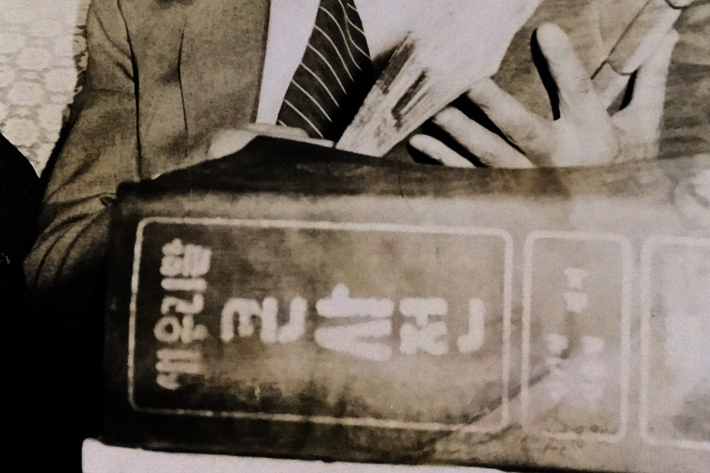

故신기철 선생이 펴낸 새우리말큰사전. 유가족 제공

故신기철 선생이 펴낸 새우리말큰사전. 유가족 제공

신기철 선생은 항일운동을 계기로 해방 이후 작고하기까지 민족의 언어 자주성을 지키고 발전시켜야겠다는 신념 아래 성균관대 교수직을 내려놓고 평생을 국어사전 편찬에 힘썼다. 1958년 표준국어대사전(을유문화사)을 출간한 이후 17년 만인 1974년 동생 신용철 선생과 새우리말큰사전(삼성출판사)을 펴냈다.

이후 25년에 걸쳐 한국문화대사전을 집필했고 2003년 미국 로스앤젤레스에서 북한 관련 사료를 찾던 중 쓰러진 뒤 유명을 달리했다. 다행히 그가 남긴 원고는 남 신상진씨와 유족, 기업, 연구기관 등의 노력으로 2008년 총 10권으로 간행됐다.

정부는 1977년 고인에게 대통령 표창을, 1990년엔 건국훈장 애족장을 수여했다.

'봉의산에서 외친 애국가' 가족에게 남겨진 독립운동의 유산

지난 12일 경기 시흥에서 만난 故신기철 선생의 셋째 아들 신상진(64)씨. 남성경 크리에이터

지난 12일 경기 시흥에서 만난 故신기철 선생의 셋째 아들 신상진(64)씨. 남성경 크리에이터신씨가 고인으로부터 '상록회 사건'을 알게된 건 선산이 있던 강원 춘천 신매리를 방문했을 때다. 신씨는 "선산이 춘천에 있어 성묘를 하고 춘천고를 찾았을 때 아버님께서 상록회가 어떤 활동을 했고, 옥고를 치른 사람이 몇 명이 된다며 담담하게 말씀하셨다"고 말했다.

고인은 상록회 활동에 대해 구체적인 언급을 하지 않았지만 선산이 있는 춘천을 방문할 때면 들렀던 춘천고와 봉의산에서의 일화를 자식들에게 들려줬다.

신씨는 상록회 활동에 대해 "아버지는 구체적인 이야기를 많이 하진 않으셨지만, 춘천 선산에 성묘를 가면서 '상록회 회원들이 봉의산에서 새벽마다 모여 애국가를 불렀다', '상록탑 비문은 본인이 썼다'는 말씀을 해주셨다"고 전했다.

그는 "가족 모두 경제적으로 힘든 시절을 겪었지만, 아버지가 독립운동으로 평생을 바쳤다는 점에서 정신적 유산은 컸다"고 회고했다.

"당시 연구실 운영은 인세만으로는 불가능했고, 어머니는 생활비를 벌기 위해 꽃집과 미장원을 운영하며 희생을 감수하셔야 했다"고 했다.

국립대전현충원에 안장된 故신기철 선생의 묘. 유가족 제공

국립대전현충원에 안장된 故신기철 선생의 묘. 유가족 제공신기철 선생은 생전 동지였던 故남궁태, 故백홍기 선생 등 상록회원들에 대한 기억도 자주 언급했다.

사전 편찬 작업 중에는 국어학자 '일석' 이희승 선생과 선의의 경쟁을 이어갔다. 두 사람은 한국에서 유일하게 개인이 사찬한 국어사전을 남긴 인물들로 평가된다. 신씨는 "일석 선생이 작고하셨을 때 아버지가 크게 슬퍼하셨다. 동지애가 깊었다"고 말했다.

고인은 1938년 일제 경찰에 붙잡혀 옥고를 치렀을 당시 옥바라지를 도맡았던 여동생에 대한 미안한 마음도 가족들에게 전했다고 한다.

못다 이룬 남북통일 국어사전… "상록회는 기억돼야 할 역사"

신기철 선생의 마지막 꿈은 남북통일국어사전 편찬이었다.

그는 한국의 '아이스크림'과 북한의 '얼음보숭이'처럼 같은 의미지만 서로 다른 말을 하나로 엮는 것이야 말로 진정한 통일의 시작이라고 믿었다.

하지만 2003년 고인이 갑작스럽게 세상을 떠나면서 꿈은 이뤄지지 못했다. 신씨는 아버지가 남긴 유산을 지키기 위해 이를 모두 보관했지만 시간이 지나면서 모두 훼손되거나 유실됐다.

신씨는 "아버지께서 남긴 사료들만 컨테이너 두 대 분량이었다"며 "20년간 보관하면서 나중에 다 상해버렸다. 너무 안타까웠다"고 말했다.

지난 12일 경기 시흥에서 만난 故신기철 선생의 둘째 아들 신상진(64)씨. 남성경 크리에이터

지난 12일 경기 시흥에서 만난 故신기철 선생의 둘째 아들 신상진(64)씨. 남성경 크리에이터독립운동가 후손이자 광복회 총무국장을 역임한 신씨는 상록회 사건을 계기로 지역 학생항일운동의 역사적 의미를 되새겨야 한다고 강조했다.

신씨는 "3·1운동, 광주학생운동과 같이 수 많은 청년들이 피와 눈물로 민족정신을 이어왔고 상록회 역시 그 연장선에 있다"며 "지역마다 있었던 학생 항일운동들을 체계적으로 되살리고 후손들이 제대로 선양하는 것이 중요하다"고 강조했다.

그는 끝으로 "우리가 살고 있는 현재는 독립운동가들이 피로 써 내려간 역사 위에 있다. 아직도 서훈을 받지 못한 무명의 독립운동가들을 더 많이 발굴해야 한다"고 덧붙였다.