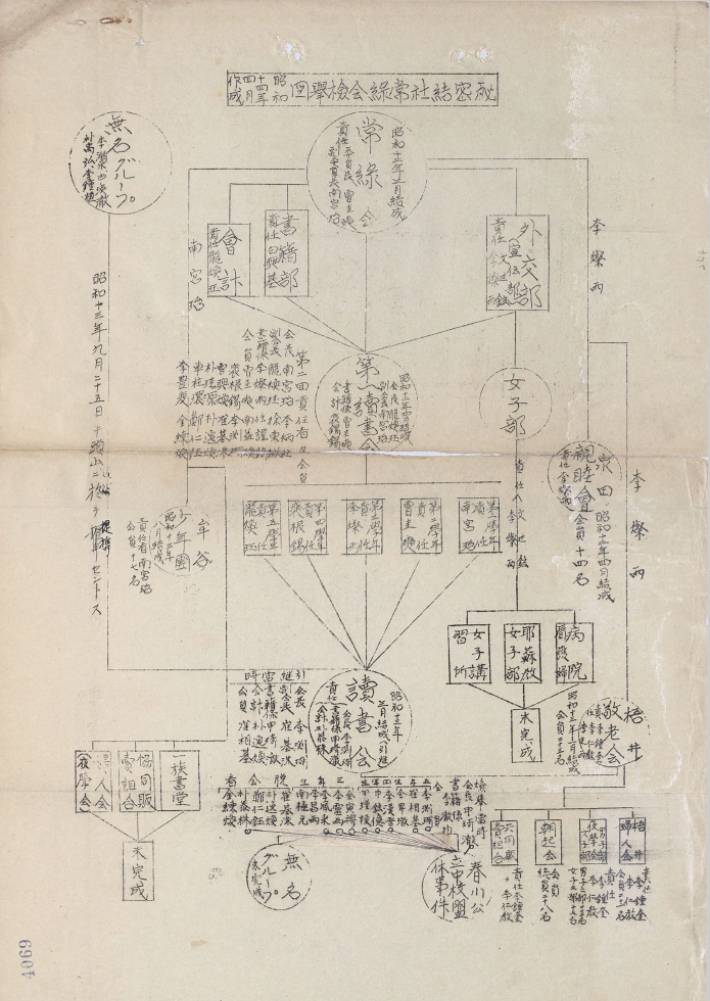

강원CBS가 최초로 입수한 상록회 사건의견서 기록 제13호 125 상록회 검거도. 국사편찬위원회 제공

강원CBS가 최초로 입수한 상록회 사건의견서 기록 제13호 125 상록회 검거도. 국사편찬위원회 제공| ▶ 글 싣는 순서 |

①학생 항일운동 '춘천 상록회'를 아시나요?

②'광주 1929, 춘천 1938' 학생운동 '민족차별 저항'

③학생항일운동 '구호 넘어 독서회와 계몽'으로

④"상록회 정신, 부조리와 싸운 젊은 용기"

⑤광복 80년, 다시 돌아온 상록회

|

독서회, 비밀결사의 전초기지

1930년대 후반 조선 총독부는 조선인의 사상과 언어, 생활양식까지 철저히 통제하며 황국신민화를 강요했다. 그러나 그 탄압 아래에서도 조선 학생들은 독서와 계몽을 통해 저항의 목소리를 간직했다. 1937년 춘천공립고등보통학교(현 춘천고, 이하 춘천고보)에서 조직된 '상록회'는 그 대표적 사례였다. 상록회는 표면상 '독서회'와 '청년조직'으로 위장했지만 실질적으로는 민족의식 고양과 조선 독립을 목표로 한 비밀결사였다.

상록회는 민족독립운동을 계획, 지도하는 조직으로 합법적이고 대중적인 활동으로 독서회를 운영했다.

이누마 히로카즈(飯沼博一) 씨의 <春川常緑会事件硏究>(춘천 상록회 사건 연구)에 따르면 상록회 사건신문기록 제 2권에서 '상록회는 독서회를 조직해 이미 민족의식을 갖춘 사람이나 그런 자질이 있는 인물을 간부로 입회시키자는 것. 그래서 독서회에는 민족의식을 주입하고 의식분자로 인정되는 사람을 상록회에 가입시킬 것'이라고 기록되어 있다.

상록회의 실질적 외곽조직으로서 독서회가 조직된 것은 1937년 4월 15일 춘천읍 본정 1정목의 최양호 자택이었다. 남궁태, 용환각, 이찬우, 조규석 등 상록회 간부들이 독서회를 구상하며 밝힌 목적은 "조선에 대한 인식을 깊게 해 조선 동포를 구제함과 동시에 일본인의 착취와 압박을 받고 있을 수는 없으니 회를 조직하여 이를 극복하겠다"는 것이었다.

당시 독서회 회칙 제2조는 "조선인으로서의 입장을 인식하고, 조선인다운 자각 아래 민족의 발전에 공헌하며 조선의 독립을 목적으로 한다"고 명시했다. 이를 근거로 독서회는 단순한 학습조직이 아니라 조선독립을 겨냥한 사상적 훈련장으로 기능했음을 확인할 수 있다.

회원은 매월 80전을 회비로 납부하고 두 권 이상의 책을 읽었으며, 정기 월례회를 열어 활동상황과 정세를 공유하는 등 민족의식을 고취했다. 필독문헌으로는 이광수의 <조선의 현재와 장래>, <흙>, 심훈의 <상록수> 등이 자주 언급됐다.

일제는 상록회를 단순한 독서회가 아닌 '사상범 결사체'로 규정하고, 그 실체를 드러내기 위한 '상록회 검거도'라는 분석 도식(사진)을 제작하기도 했다. 이 문서는 식민권력이 얼마나 치밀하고 계획적으로 조선 청년들의 자각운동을 탄압했는지 보여주는 1급 사료이며 단순한 수사자료가 아닌 식민 통치 전략의 일환이었다.

1937년 9월 5일 쯤 만들어진 상록회 검거도는 해당 문서가 내부용 극비 보안자료로 추정되며 실질적 내용은 상록회 조직 구성과 운영 실태를 도식화한 정보보고서로 '상록회' 검거 이전 혹은 직후 경찰이 확보한 진술과 자료를 바탕으로 작성된 것으로 보여진다.

실천 중심의 계몽운동, '농촌으로 간 학생들'

"거친 옷과 죽을 마시며 겨우 살아가는 농민이 대다수…"

이찬우는 1937년 여름방학 중, 농촌 시찰을 통해 참담한 현실을 목격하고 농촌의 참상을 독서회에 보고했다. 이후 독서회원들은 바로 농촌계몽운동에 착수하게 된다.

상록회의 계몽운동은 오정마을을 중심으로 다층적으로 진행됐다. 대표적인 조직은 '오정경로회'로, 기존 청년조직인 수양단을 해산하고 이찬우 주도로 재편됐다. 표면적으로는 고령자를 공경하는 단체였지만 실질적으로는 청년의식 고양과 독립사상을 전파하는 계몽조직이었다.

경로회 외에도 오정공동조합, 오정부인회, 모곡부인회, 조기회(아침 일찍 모여 학습), 모곡소년단 등의 조직이 존재했다. 이들은 조선어와 역사를 가르치며 학습장을 운영했고 '상록수'를 실제로 마을에 심는 상징적 실천도 진행했다. 이는 '상록수'의 내용을 모티브로 삼은 민족적 계몽의 표현이었다.

"인류를 구제하는 것은 정치, 자유, 평등(권)의 획득이 아니다. 또 마르크스 신봉자의 빵 문제도 아니다. 영(정신)이다. 탁상공론을 외치지 말라. 오히려 영(霊)에 의해 나오는 것이다" <상록회사건신문기록 제 12권- 이연호 발언>당시 독서회 회장이 이었던 이연호는 마르크스주의에 대해 계급투쟁보다는 정신의 각성이 필요하다고 강조했다. 이는 상록회 계몽운동이 단순한 정치·경제적 변혁이 아닌 정신적 계몽과 실천을 중시했다는 노선을 뚜렷하게 확인할 수 있는 대목이다.

'비합법과 비밀'의 긴장 속에서 피워낸 '독립의 꿈'

독서회와 계몽운동은 명백히 '비합법 조직'으로 인식됐다. 상록회 회칙 제7조는 비밀유지를 명시했으며 이찬우는 "이 회는 조선독립을 목표로 하며, 비밀엄수와 신중한 동지확보가 필수"라고 강조했다. 독서회는 정식 회칙 외에도 위계적 구조를 갖췄다. 제5학년은 핵심 간부로 제1~4학년은 하위 회원으로 조직화됐고 졸업생은 고문 역할을 담당했다.

기록에 따르면 상록회 간부들은 "처음에는 개인적으로 권유하고, 자질이 확인되면 회의 존재를 알리라"는 방식으로 신입을 영입했다. 이는 '비밀결사'로서의 독서회 정체성을 잘 보여준다.

1938년에는 '무명그룹'이라는 외부 민족운동조직과 연대하려는 시도도 있었다. 춘천 인근에서 활동하던 이 조직과 독서회는 회합을 통해 협력을 논의했으며 이를 통해 지역 간 계몽운동이 연결망을 갖추려 했음을 보여준다.

이러한 활동은 결국 일제 경찰에 발각된다.

1939년 상록회 및 독서회 관련 학생 12명은 치안유지법 위반 혐의로 기소돼 최고 3년, 최저 2년을 구형받았다. 조선총독부는 독서회조차 '국체를 변혁하려는 불온단체'로 규정하고 민족의식 고취와 글 읽기 활동을 탄압의 대상으로 삼았다.

상록회의 독서회 및 계몽운동은 단순한 독립운동이 아니었다. 학교 교실 안에서 시골마을 학습장에서, 매월 열리는 월례회와 강연 속에서 이루어진 일상적 실천의 역사였다. 겉으로는 '책을 읽는 모임', '청년 조직', '부인회', '경로회'였지만 그 내면에는 '우리는 일본의 압박 아래 있을 수 없다'는 자각이 있었고 이는 민족주의 운동의 변형된 형태였다.

상록회의 활동은 짧았지만 그 궤적은 분명했다. 일제가 가장 두려워했던 것은 '사상'이었으며 그것이 조직화되는 것이었다. 독서회와 계몽운동은 결국 '조선독립'이라는 금기의 언어를 실천 속에서 되살린 행위였다.

엄찬호 의암학회 회장은 "1930년대 이후 국내에서의 항일운동은 급격히 위축됐지만 상록회는 1930년 일제의 감시와 탄압 속에서도 치밀하게 활동을 이어갔다. 상록회 관련자 137명이 검거됐을 정도로 그 규모는 상당했고, 이는 당대 국내 항일학생운동 중 가장 방대한 수준이라 할 수 있다"라고 평가했다.

"검거 이후 진행된 신문조사와 재판과정은 기록물의 양과 질 모두에서 드물 정도의 역사적 가치를 지닌다. 그 존재와 활동은 우리 항일운동사에서 반드시 재조명돼야 할 귀중한 역사적 자산"이라고 강조했다.