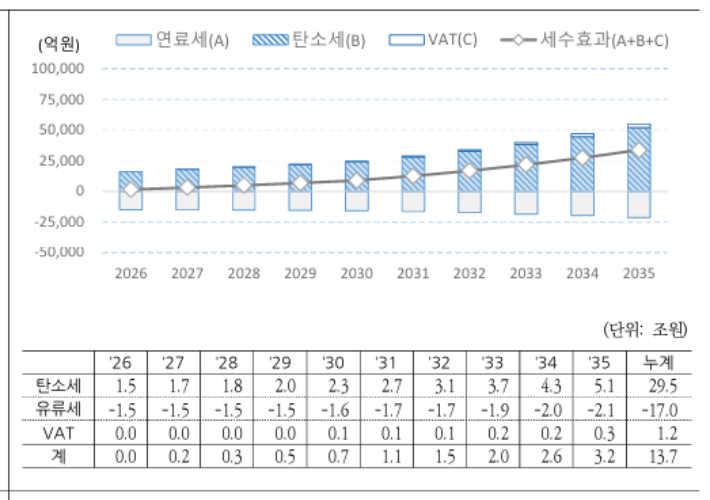

내년부터 유류세의 7%를 탄소세로 전환하되, 이후 10년에 걸쳐 탄소세율을 국제 평균 수준까지 올리면 13조 7천억 원의 세수 효과가 있을 걸로 분석됐다. 국회예산정책처 보고서 캡처

내년부터 유류세의 7%를 탄소세로 전환하되, 이후 10년에 걸쳐 탄소세율을 국제 평균 수준까지 올리면 13조 7천억 원의 세수 효과가 있을 걸로 분석됐다. 국회예산정책처 보고서 캡처 이재명 정부 들어 탄소세 도입 논의가 재점화한 가운데, 우리나라에도 탄소세 제도를 도입해 10년간 국제 평균 수준까지 점진적으로 인상하면 약 13조 7천억 원의 세수 효과가 나타날 것으로 예상됐다.

특히 배출권거래제(ETS) 적용이 어려운 수송 부문에서 탄소세제 도입의 효용이 클 것으로 기대됐다. 내연기관차의 전기차 전환 확대로 인한 유류세 세수 공백 보완은 물론, 탄소배출 감축 유인 강화 효과까지 전망됐다.

유류세 7% 탄소세로 전환하면 안정적 도입 가능

11일 국회예산정책처의 '기후위기 대응 조세정책 현황과 과제' 보고서를 보면, 현재 교통·에너지·환경세 세수 중 기후대응기금에 전입되는 7%를 탄소세로 전환하면 이에 상응하는 유류세 인하와 맞물려 연료 소비량과 배출량, 전체 세수 변화 등 충격 없이 도입이 가능해진다.

유류세를 완전히 폐지하고 탄소세로 대체할 수도 있지만, 이 경우 추가적인 세수 발생 없는 세수중립 요건 하에서는 오히려 휘발유 가격이 상대적으로 낮아져 온실가스 배출량이 증가하는 것으로 추계됐다.

유류세의 7%를 탄소세로 전환하는 시나리오에서 탄소세는 톤(tCO₂e)당 1만 6500원 수준으로 책정됐다. 이 경우 휘발유 소비자는 탄소세로 리터당 35.9원을 내는 대신, 유류세는 '리터당 671.2원'에서 '635.2원'으로 인하된다. 경유는 리터당 탄소세 42.9원 및 유류세 449.8→406.9원, 부탄은 kg당 탄소세 49.8원 및 개별소비세 269.1→219.3원 조정이 필요하다.

이렇게 탄소세를 안정적으로 도입한 뒤 10년에 걸쳐 국제 평균 수준인 톤당 48달러(약 6만 7천 원)까지 올려나갈 경우 2026~2035년 약 13조 7천억 원의 세수와 4.8%(약 1451만 톤)의 추가 감축 효과가 나타날 걸로 추정됐다.

같은 기간 탄소세를 국제기구 제안 수준인 톤당 100달러(약 14만 원)까지 점진적으로 인상할 경우 약 29조 6천억 원의 세수와 10.5%(약 3248만 톤) 수준의 추가 감축 효과가 있을 걸로 분석됐다.

李, 취임 직후 '국내 탄소세 도입 방안' 검토 지시

국회 전기차 충전소에서 충전 중인 전기차 모습. 황진환 기자

국회 전기차 충전소에서 충전 중인 전기차 모습. 황진환 기자탄소세는 2015년부터 시행되고 있는 배출권거래제(ETS)처럼 탄소배출량에 일정한 가격을 부과하는 제도다. 다만 배출량에 고정된 세율을 적용한다는 점에서 배출권 가격을 거래시장 시스템에 맡기는 ETS와는 차이가 있다.

시장 변동성이 적고, 가격 예측 가능성이 높아 '감축 유인'과 '재정 확충' 기능을 수행하는 복합적 성격을 띤다.

우리나라는 기본적으로 제조업 국가라는 명목 아래 탄소세보다 ETS를 먼저 도입해 운용 중이다. 반면 독일과 프랑스, 영국, 스웨덴 등 여러 나라에서 두 제도를 병행하고 있다.

또한 우리나라는 화석연료에 교통·에너지·환경세 및 개별소비세를 부과하고 있지만, 이는 배출량과 직접 연계되지 않아 정책 보완이 필요하다는 지적이 있어 왔다.

국내 탄소세 입법 시도는 19대 국회 때부터 시작됐으나 입법 논의의 본격화는 지금까지 더뎠다. 그러다 최근 기후위기 대응 필요성이 커지는 데다, 새 정부 들어 드라이브를 걸면서 분위기가 달라지는 모양새다.

이재명 대통령은 지난 6월 10일 취임 후 첫 국무회의에서 "스위스에서는 탄소가 배출될 원료 등에 탄소세를 부과하고, 탄소세의 절반은 관련 산업들에 보전 비용으로 주고, 절반 정도는 전 국민에게 나눠주는 걸로 알고 있다"면서 "스위스에서는 매우 성공적으로 정착됐다고 하는데, 우리나라에 어떻게 적용할 수 있는지 확인 해 보라"고 지시, 탄소세 도입 가능성을 시사한 바 있다.

수송 부문, ETS 만으론 감축 한계…"보완 필요"

전체 온실가스 배출 부문 중 특히 수송 부문에서 탄소세가 감축 유인과 재정 확충 효과가 두드러진다.

감축 유인과 관련해선 기본적으로 배출원이 광범위하게 분산돼 있어 ETS의 감축 기여가 상당히 제한적이라는 평가를 받는다. 전통적 유류세인 교통·에너지·환경세가 수송 부문 주요 세원으로 기능하고 있지만, 세입의 68%는 교통시설특별회계로 배분돼 교통 인프라 확충에 사용되고, 나머지는 △환경개선특별회계 23% △기후대응기금 7% △지역균형발전특별회계 2% 등이라 기후위기 대응 수단으로서의 탄소가격 기능은 미약하다는 한계가 있다.

예정처는 "우리나라의 탄소가격 신호는 상대적으로 미약한 수준으로, 온실가스 감축 유인을 강화하고 저탄소 전환을 촉진하기 위해 탄소가격제와 연계해 조세지원 및 재정지원 정책을 효과적으로 설계운영할 필요가 있다"고 제안했다.

특히 "조세 및 재정지원은 기업과 가계의 전환 비용을 완화하고 친환경 기술과 인프라 확산을 촉진하는 보완적 지원 수단으로 기능한다"는 설명이다.

예정처에 따르면 수송부문 탄소배출량은 2018년 9620만 톤에서 지난해 9460만 톤으로 1.7% 줄었지만, 이는 주요 부문 중 가장 저조한 실적으로 2030년 목표인 6100만 톤까진 3360만 톤의 추가 감축이 필요하다.

전기차 전환이 확대되면 유류세 세수 감소가 예상되는 점도 탄소세 도입의 중요한 근거가 될 것으로 보인다. 이재명 정부는 현재 85만 대 수준인 무공해차 보급을 2030년까지 300만 대로 늘린다는 목표 하에, 내년부터 최대 100만 원의 전기차 전환지원금 지급 및 무공해차 인프라 펀드 1천억 원 조성 등 관련 예산도 편성한 상황이다.