지난 11일 오전 서울 서초구 서초구청에서 공무원들이 마스크를 쓰고 '정치기본권 보장'을 촉구하고 있다. 전국공무원노동조합 서울지역본부 서초구지부 제공

지난 11일 오전 서울 서초구 서초구청에서 공무원들이 마스크를 쓰고 '정치기본권 보장'을 촉구하고 있다. 전국공무원노동조합 서울지역본부 서초구지부 제공지난 11일 오전 서울 서초구청 1층에는 하얀색, 검은색 마스크를 쓴 공무원들이 보였다. 구청 각 사무실에도 마스크를 쓴 채 컴퓨터 앞에 앉아 있는 모습이 연출됐다. 이들이 마스크로 입을 가린 이유는 정치 기본권 때문이다.

전국공무원노동조합(전공노)은 전국 지부에서 공무원 정치기본권 쟁취를 위한 전 조합원 마스크 쓰기 공동행동, 일명 '마스크 데이'를 진행했다고 21일 밝혔다. 정치기본권이 보장되지 않아 할 말을 제대로 할 수 없다는 취지로 입을 마스크로 가리는 일종의 퍼포펀스인 것이다.

공무원의 정치기본권은 시민으로서의 정당 가입, 정치적 의견 표명, 선거 참여 등 기본적 정치 활동을 보장받을 권리를 말한다. 이재명 정부가 국정과제에 '교원 정치기본권 보장'을 포함하면서, 공무원 정치기본권을 보장해야 한다는 대한 목소리가 높아지고 있다. 한편 편향적 교육 등을 이유로 우려하는 목소리도 나온다.

모든 국민이 가진 권리인데…"SNS '좋아요'도 못 눌러"

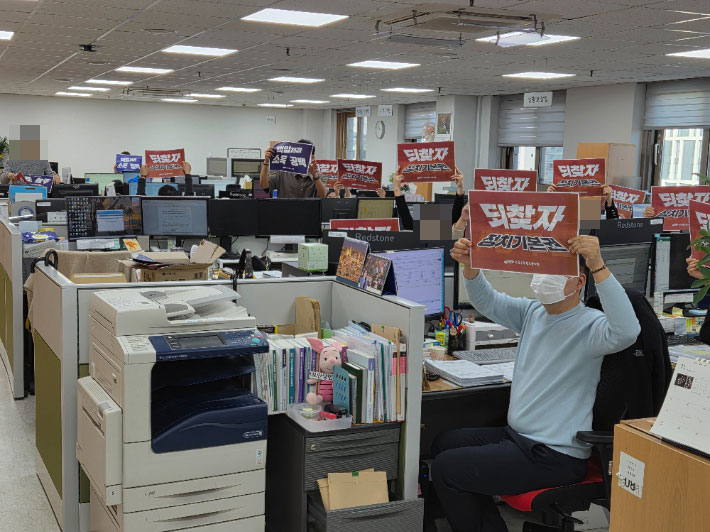

지난 11일 전국공무원노조 전국 지부에서 진행된 '마스크데이' 모습. 전국공무원노동조합 제공

지난 11일 전국공무원노조 전국 지부에서 진행된 '마스크데이' 모습. 전국공무원노동조합 제공전공노는 "헌법 제1조는 '대한민국은 민주공화국'임을, 제37조는 '국민의 자유와 권리는 본질적인 내용을 침해할 수 없다'고 명시하지만 현실에선 공무원들이 '정치적 중립'이라는 이름 아래 정당 가입, 정치적 의사 표현, 선거운동 참여 등 기본적인 정치기본권을 광범위하게 제한받고 있다"고 주장했다.

전국교직원노동조합 최선정 대변인은 "교사도 시민이다. 시민으로서 헌법적 권리를 행사하는 것과 직무에서의 중립을 지키는 것은 다른 문제"라며 "정치기본권 보장은 시민으로서 권리를 되찾기 위함"이라고 말했다.

이들은 선거철에 개인 사회관계망서비스(SNS)에 선거와 관련한 게시물을 작성·공유하거나 '좋아요'를 누를 수도 없다고 말한다. 전공노 박중배 대변인은 "모든 국민이 당연히 누려야 할 기본권인데 공무원과 교사들만 제약을 받는다"며 "예를 들어 퇴근 후에 SNS에서 댓글이나 '좋아요'를 누르면 고발을 당한다. 서울시 공무원이 페이스북에 글을 썼다가 정치중립 위반 행위라며 고발을 당해 벌금형을 받고 공무원 옷을 벗었다"고 설명했다.

지난 2014년 서울시 7급 공무원이 자신의 페이스북에 "시장이 오세훈에서 박원순으로 바뀌니 편지 답장을 매번 해준다"는 내용의 글을 올렸다가 당시 새누리당 측으로부터 고발을 당한 일이 있었다. 해당 공무원은 재판에 넘겨져 공직선거법, 정보통신망법 위반 등 혐의로 벌금 총 250만 원을 선고받았다.

또 OECD 국가들은 공무원의 정치적 권리를 보장하고 있다는 주장도 나온다. 전국교직원노동조합, 교사노동조합연맹 등 7개 교원단체는 "국가인권위원회는 교원의 정치활동 전면 금지는 명백한 인권침해라고 선언하고, OECD 국가 중 교원의 정치적 권리를 전면적으로 봉쇄하고 있는 나라는 대한민국이 유일하다"고 강조해 왔다.

교실의 정치화 우려…"단계적 확대도 방법"

반대로 교사 등 공무원 집단이 정치화될 경우 부작용에 대한 우려도 제기된다.

정근식 서울시 교육감은 지난달 20일 국회 국정감사에서 "교사들이 헌법적 가치나 주요한 교육적 정책과 관련한 문제에 대해 집단으로 의사표시를 할 때 많은 법률적 논쟁이 있어 바람직스럽지 않았다"며 "정치 기본권을 부여하되, 수준의 문제는 더 면밀히 검토해야 한다"고 했다.

사회적 공감대를 바탕으로 단계적인 확대를 해야 한다는 견해도 있다. 한국교원단체총연합회(교총) 장승혁 대변인은 "서이초 등 가슴 아픈 일을 겪어도 정치적인 힘이 없다 보니 국회에 법안을 내거나 통과가 어렵다. 시민으로서 역량을 갖춰 나가고 싶다"라면서도 "편향적인 수업 진행 등 학부모들이 우려하는 점을 공감하고 있다"고 말했다.

장 대변인은 "사적 영역에서의 정치적 의사 표현과 정치자금 후원에 대해 먼저 제한을 풀어달라고 요구하고 있다"라며 "정당 가입이나 직접적 선거 운동 등은 국민적 합의나 학부모, 학생들과 공감대 형성이 필요한 단계적 과제"라고 덧붙였다.

이재명 정부는 대통령 선거 당시 공무원의 정치 활동 보장을 약속하고 국정과제에도 포함했다. 국회에서는 교사, 공무원의 정치기본권을 보장하는 내용의 교육공무원법 개정안, 국가·지방공무원법 개정안' 등이 발의돼 소관 상임위원회에서 심사 중이다.