9일 오후 서울 용산 전쟁기념관 앞에서 열린 '태안화력 故김충현 비정규직 노동자 사망사고 발전비정규직연대 입장 및 투쟁계획 발표 기자회견' 참석자들이 대정부 요구서를 들고 대통령실로 향하고 있다. 황진환 기자

9일 오후 서울 용산 전쟁기념관 앞에서 열린 '태안화력 故김충현 비정규직 노동자 사망사고 발전비정규직연대 입장 및 투쟁계획 발표 기자회견' 참석자들이 대정부 요구서를 들고 대통령실로 향하고 있다. 황진환 기자태안화력에서 작업 중 하청 노동자 고(故) 김충현씨가 숨진 가운데 2차 하청 노동자들의 1인 작업이 관행처럼 이뤄지고, 관리·감독 책임까지 하청 노동자에게 전가됐다는 주장이 제기됐다.

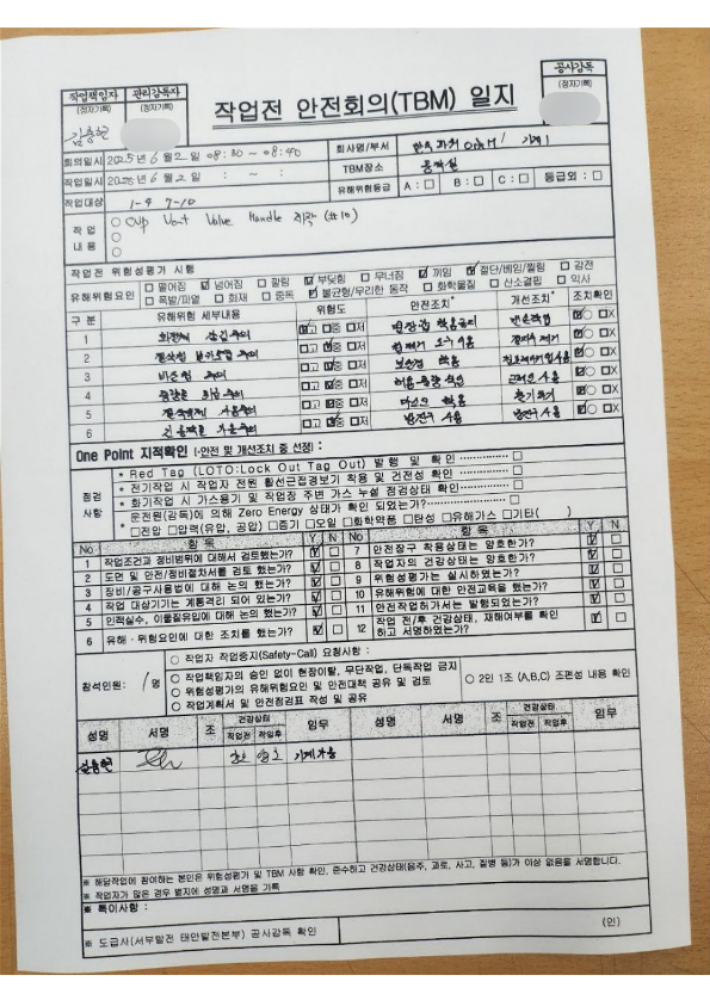

'태안화력 비정규직 고 김충현 노동자 사망사고 공동대책위원회(이하 대책위)'가 확보한 '작업 전 안전회의(TBM, Tool Box Meeting)' 일지에는 단 한 명의 하청 노동자가 고위험 작업을 수행한 것으로 기록된 사례들이 다수 포함돼 있다.

고 김충현씨 외에도 추락·낙하·협착 위험이 있는 등기구 교체 작업, 감전·협착 위험이 있는 현장 점검, 중량물 취급 등 주의가 필요한 작업까지 모두 1명이 수행한 것으로 기록돼 있었다.

김충현 씨가 작성한 것으로 추정되는 사고 당일 TBM 일지. 대책위 제공

김충현 씨가 작성한 것으로 추정되는 사고 당일 TBM 일지. 대책위 제공TBM 일지상에는 '작업책임자'도 실제 작업을 하는 노동자로 돼 있다. 이는 혼자 재해 위험이 큰 작업을 하면서 스스로 안전 책임까지 떠맡았다는 의미라고 대책위는 설명했다.

더 큰 문제는 하청 노동자들에게 '관리감독자' 역할까지 떠넘긴 구조라고 노동자들은 꼬집었다.

한전KPS의 한 하청 노동자는 "김용균 사건 이후 관리 책임이 중요해지자 서류만 형식적으로 꾸미기 시작했다"며 "원청은 안전관리자를 따로 채용했겠지만, 하청업체는 비용 부담으로 기존 직원에게 16시간의 관리감독자 교육만 시킨 뒤 이름을 올리게 했다. 결국 하청 노동자가 책임까지 지게 된 셈"이라고 말했다.

이러한 구조 속에서 동료끼리 서로를 관리감독하는 상황이 되다 보니, 사고가 나도 이를 숨기거나 축소하려는 분위기가 팽배하다는 증언도 나왔다. 대책위는 "일부 서류에서는 도급사인 한국서부발전의 서명이 빠지는 등 전반적인 서류 관리도 허술했다"고 밝혔다.

원청의 구두 지시가 일상적이었다는 주장도 나왔다. 대책위는 "한전KPS의 구두지시가 거의 다 반사였다고 한다"며 "구두로 작업지시를 했어도 최종에 작업을 끝냈다는 것을 ERP라는 프로그램으로 정리한다. 고용노동부에 그 부분을 살펴봐야 한다고 강하게 요구한 상태"라고 설명했다.

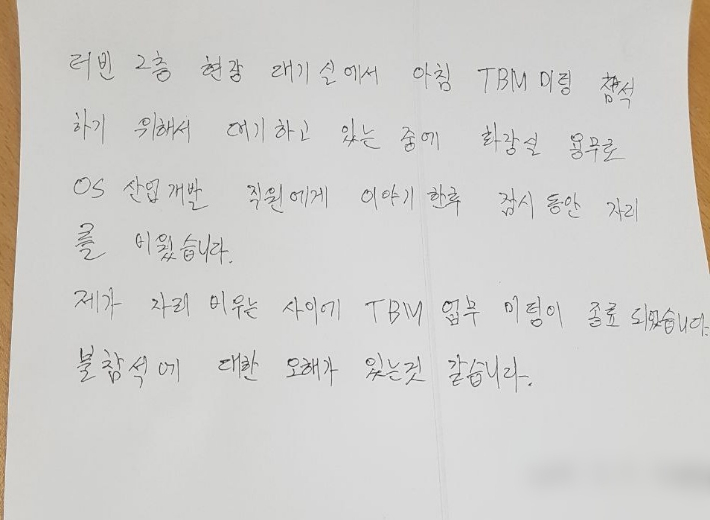

2019년 한국파워O&M 노동자가 작성한 반성문. 대책위 제공

2019년 한국파워O&M 노동자가 작성한 반성문. 대책위 제공하청 노동자에 대한 '갑질'이 있었다는 주장도 있었다. 한전KPS가 주관한 회의에 하청 노동자들을 참석시키고, 회의에 지각하면 '반성문'을 쓰게 했다는 증언이 나왔기 때문이다.

2019년 한국파워O&M 노동자가 작성한 반성문에는 "TBM 미팅 참석을 위해 대기 중 화장실에 다녀오는 사이 미팅이 종료됐다"며 "불참석에 대한 오해가 있는 것 같다"는 내용이 담겨 있다.

이러한 구조는 단지 김씨 개인의 문제가 아니라, 하청 노동자 전반이 짊어진 위험의 외주화라는 점에서 사회적 재발 방지 대책이 필요하다는 지적이 커지고 있다.

대책위 관계자는 "노동자들은 매년 회사가 바뀌는 불안한 현실 속에서도 '정규직 전환'이라는 희망 고문으로 버텨왔다"며 "그러나 정규직이 되는 일은 없었고, 책임만 커져 갔다"고 했다.

이에 대해 한전KPS 측은 "반성문은 6년 전 사안이라 파악이 가능할지 모르겠다"며 "KPS가 주관하는 회의가 어떤 회의였는지, 관리감독자 교육 등에 대해서는 확인 중"이라고 밝혔다.